中国双碳行动正在快车道上推进,成为全球绿色革命的关键力量。在过去的三年中,中国政府积极推动绿色低碳转型,采取了一系列措施来减少碳排放和应对气候变化。随着政策的持续推进和技术的创新发展,中国绿色低碳转型的步伐不断加快,在全球碳减排方面发挥着越来越重要的作用。

文|闫静

编辑 | 孙孝文

2020年以来的三年是非同寻常的三年:国际局势波诡云谲、突发性事件频发,全球经济增长放缓,疫情带来的阵痛尚未完全消减,世界正历经百年未有之大变局。但就是在这样的不确定性中,绿色低碳仍然成为了全球大势,成为当下国际间难得的共识。中国国际工程咨询有限公司应对气候变化处处长木其坚深度参与国家双碳重点工作研究,并多次参加碳达峰碳中和顶层政策文件制定,对国家双碳行动有深刻及全面的认识。他认为,从中国来看,力争2030年前实现碳达峰、努力争取2060年前实现碳中和的重大宣示之后,中国的绿色低碳转型全面驶入了快车道,在能源、产业、科技、居民生活等领域掀起了绿色革命浪潮。

低碳转型提升效力

南方周末:自2020年习近平总书记作出碳达峰碳中和的郑重承诺,距今已经三年了,如何评价近几年中国双碳行动的进展与成果?

木其坚:“双碳”工作取得良好开局和积极成效。具体来讲,我认为主要有四个方面的成就。

第一是制度体系已经基本成型。碳达峰碳中和“1+N”制度体系已经基本建立,党中央、国务院印发《关于完整准确全面贯彻新发展理念 做好碳达峰碳中和工作的意见》,提出了锚定碳中和的五项目标和十项重点任务。国务院发布《2030年前碳达峰行动方案》,部署碳达峰十大行动。31个省(区、市)也根据自身实际,制定了各具特色的碳达峰实施方案。除了政府部门,国务院国资委编制印发了《中央企业碳达峰行动方案编制指南》,中央企业也“一企一策”地制定碳达峰方案。

第二是能源的绿色低碳转型取得历史性进展。中国可再生能源结构优化取得跨越式发展,建成了全球最大的清洁发电体系。三年来,我国可再生能源新增装机增长势头令人鼓舞,每年同比增长15%以上,截至2023年6月底,全国可再生能源装机达到13.22亿千瓦,约占中国总装机的48.8%,历史性超过煤电。这对中国能源体系由以化石能源为主向以可再生能源为主的转变过程具有标志性意义。在扩大绿色电力供应的同时,中国也持续发力化石能源的清洁高效利用,煤电平均度电煤耗持续下降,超临界和超超临界机组占比超过50%,发电效率居于全球第一梯队。煤电“三改联动”改造规模合计超过4.85亿千瓦,煤电效率和调节能力全面上升,煤电正在稳步由提供电力电量的主体电源转变为电力电量并重的支撑性和调节性电源转型。此外,中国能源利用效率稳步提高,通过节能实现降碳,十年来全国能耗强度累计降低了26.4%。三年来的节能工作也照计划稳步开展,“十四五”前两年扣除原料用能和可再生能源消费量后,能耗强度累计下降5.7%,达到目标时序要求。可以说,中国已成为世界绿色能源生产和消费规模最大、能源低碳转型速度最快、用能效率提升最迅速的国家。

第三是绿色低碳产业成长为经济发展的重要引擎。“双碳”目标持续催生中国绿色经济绿色发展的动力,推动绿色低碳产业成为经济增长的新动能、新引擎。三年来,中国绿色低碳产业投资规模较快增长,对可再生能源的投资超过3.8万亿元,以锂电池为代表的动力电池投资超过2.5万亿元,新能源汽车生产、储能、氢能的生产运输和运用、碳捕集利用与封存等项目投资均保持了8%以上的投资增速,绿色低碳产业成为疫情期间和当下稳投资、保增长的重要基石。三年来,绿色低碳消费规模较快增长,新能源汽车消费呈现跨越式增长,2020、2021、2022年销量分别达到136.7万辆、352.1万辆、688.7万辆,三年增长了5倍。绿色消费理念正在日益深入人心,绿色低碳消费理念得到年轻消费者的普遍认同。相关调查显示,00后、90后认同绿色消费理念的比例分别达到79%和70%。中国绿色低碳产业在进出口方面规模也增长较快,为全球应对气候变化大局做出重要贡献。绿色贸易规模长期保持增长态势,2013年至2022年年均增长3.18%,在全球占比提升2.3个百分点,以太阳能电池、锂电池、电动载人汽车为代表的“新三样”成为外贸增长新动能,今年上半年“新三样”产品合计出口增长61.6%,拉动出口整体增长1.8个百分点。

第四是绿色低碳议题成为对外关系的重要纽带。我国一如既往地支持和维护《联合国气候变化框架公约》及《巴黎协定》,坚持《巴黎协定》的目标、原则和政策导向,实现了由参与者到引领者的积极转变。三年来,气候议题多次担当中美关系的敲门砖、试金石,通过双方携手应对气候变化,推动促进中美关系回暖。三年来,中欧环境与气候高层对话机制成功举办了4轮对话交流,对双方深化绿色伙伴关系、强化环境与气候合作、携手引领全球多边进程起到了重要作用。气候议题也让中国与发展中国家合作更加紧密。三年来我国与39个发展中国家签署46份气候变化南南合作文件,在发展中国家启动了10个低碳示范区、100个减缓和适应气候变化项目,实施了两百多个应对气候变化援外项目,全方位支持发展中国家的绿色低碳发展,以气候治理团结合作伙伴、凝聚发展共识的引领力和影响力不断增强。

总的来看,“双碳”工作对内加速了中国绿色低碳转型的进程,奠定了中国在绿色产业竞争中的局部优势;对外展示了中国构建人类命运共同体的责任担当,促进中国在全球气候治理中发挥引领作用。

绿色技术催生动力

南方周末:在那么多成绩当中,你觉得最重要的成绩是哪一项?

木其坚:“双碳”战略为绿色低碳产业发展提供了稳定的预期和信心,从而推动我国在绿色低碳领域技术上取得诸多成果,向全球提供大量的绿色低碳技术和产品,为全球应对气候变化大局做出重要贡献。受“双碳”目标驱动,中国在多个绿色技术领域逐步处于全球领先地位,在“绿色技术马拉松”中初步奠定了领跑地位。

典型如光伏产业,现在已经成为中国制造的新名片。中国光伏产品为全球市场供应了超过70%的组件,量产单晶硅电池的平均转换效率已达到23.1%,多次刷新电池转换效率的世界纪录。成功研发制造全球最大单机容量100万千瓦水电机组,具备最大单机容量达10兆瓦的全系列风电机组制造能力。储能多技术路线并进、快速发展,锂离子电池、压缩空气储能、液流电池储能、固态电池储能等各类新型储能技术你追我赶,呈现多元化快速发展态势。

南方周末:你刚才提到,双碳目标不仅涉及国内的绿色转型,还涉及全球气候治理大局,怎么看我们面临的外部挑战?

木其坚:受制于当前复杂多变的内外部形势,“双碳”目标的实现仍面临国际国内的严峻挑战。

从国际上看,我们在谈判、贸易和供应链方面都会面临一些挑战。譬如在谈判方面,部分国家仍将以加速全球气候变化进程为名,不断要求我国进一步强化减排目标,这些目标往往是超过我国现有的经济社会发展水平的。我们国家历来重视自主承诺,不会像有的国家一样在气候变化上“翻烧饼”,但在国际气候变化谈判中的议题设置与话语能力确实还有不足,不利局面在短期内难以缓解,会在退煤进程、甲烷减排、达峰时间、损失赔偿等方面面临长期的议题压力。

这几年全球经济还有一个很重要的特征,就是绿色正成为国际贸易中的核心话题之一。目前以欧盟碳边境调节机制(CBAM)、新电池法和美国通胀削减法案为代表的新型绿色贸易系列法案已对中国的钢铝、动力电池、光伏组件等产业产生了挑战。这一系列法案是具有双面性的,一方面客观上让全球的企业更加注重绿色低碳的生产和贸易,但另一方面这也设置了国与国之间的绿色门槛,有一定的贸易保护属性,会拉高区域甚至全球应对气候变化的成本和效率。从近年来国际贸易的动向来看,新型绿色贸易壁垒将会与关税、产业补贴、知识产权等议题一起,成为我国国际贸易的“必答题”。

协同发展激发潜力

南方周末:近期国家已经印发了《关于推动能耗双控逐步转向碳排放双控的意见》,如何看待这一政策?

木其坚:能耗双控逐步转向碳排放双控是生态文明建设领域的一项重要议题,对全国、各地区和各个市场主体都有深远的影响。能耗双控制度建立实施以来,有力促进了我国能源利用效率的大幅提升和二氧化碳排放强度的持续下降,是推进节能减排、应对气候变化的关键举措和有效抓手。但随着我国生态文明建设进入以降碳为重点战略方向的关键时期,碳排放双控可以更加综合地反映能源结构、用能效率、产业结构、重点领域绿色转型等方面的推进情况,对于倒逼能源供给和消费结构调整以及经济社会的全面绿色低碳发展更加有利。

要准确认识能耗“双控”向碳排放“双控”转变,必须要认清三个“是非题”。第一,节能会变得更加重要而非无关紧要。第二,这是一场持久战而非攻坚战。在充分尊重经济社会发展的必然规律和完善治理能力建设的基础上,应谨慎稳妥地推动制度转变进程。第三,这是系统工程而非单项工作。能耗强度和总量调控制度包含了节能评估、用能预算、节能标准、重点用能单位管理等等一系列配套政策。能耗双控向碳排放双控转变后,也不是只发一个目标进度就可以的,而是要配合建立成熟的碳预算管理、固定资产投资项目碳评、碳排放核算等诸多方面的制度。

南方周末:面向未来,你觉得“双碳”行动会着重在哪些方面进一步发展?

木其坚:最核心的是坚持现有的政策方向,积极稳妥推进双碳工作。完整准确全面贯彻新发展理念,坚持既有“1+N”政策体系和政策方向,按计划按步骤推进碳达峰碳中和各项工作。坚持“先立后破”的原则,做“加法”为主,做“减法”为辅,聚焦绿色能源、绿色产业、绿色技术等绿色低碳转型的重要领域,全面筑牢绿色低碳转型的能源、技术和装备基础,对于一些激进的降碳政策,要审慎判断,处理好发展与减排、安全与减排的关系,稳妥有序地推进经济社会的全面绿色低碳转型。

各部门的统筹协调也是很重要的问题,碳达峰碳中和工作涉及面广、专业性强,不仅需要提升各部门、各地区在绿色低碳转型政策制定方面的专业性,也要强化对各类绿色低碳转型政策的统筹协调,确保实现“全国一盘棋”,形成政策合力,避免出现越位、错位甚至政策互相掣肘的问题。

要通过更大力度的改革创新以加速转型进程,要引导有积极性的地方,在低碳关键政策和制度等方面大胆创新,将好的制度经验向全国推广,也要及时梳理制度创新带来的问题,准确评估政策风险。持续推进绿色低碳先进技术示范,聚焦绿色低碳的科技创新前沿,加快科技成果的转化和产业化推广,加速绿色低碳技术的产业化转化进程。

我们还需要更加积极主动地融入全球气候治理,政府、企业、学校、机构都应该主动发声,将一些绿色低碳转型、应对气候变化的典型经验和研究成果向国际社会广泛传播,切实推进全球气候治理实践的生动叙事,彰显中国坚定不移走可持续发展道路的战略定力和构建人类命运共同体的大国担当。

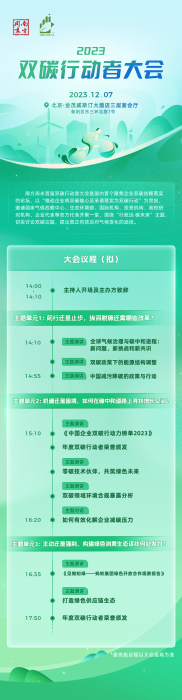

——更多“双碳”精彩观点,请关注12月7日南方周末双碳行动者大会。

(专题)