2023年第10期《建筑》社长专访

走进全国勘察设计大师、“双奥”场馆设计师李兴钢的办公室,映入眼帘的是:满屋的书堆积如山,书架、桌面、地上塞满了各种书籍、资料,以至于房间仅能容单人通过;各类荣誉证书、奖章拥挤地摆在书架上;洒脱写意的书法和绘画作品吸引观者驻足。公共展示区内林林总总的建筑模型、手绘作品、设计图集让我们不禁感慨:李兴钢不计其数的建筑作品,“书写”在了祖国各地,在喧嚣的人群、蓬勃的城市、壮阔的山水间无声生长。

01

文林峰

李兴钢

从2008年举办北京奥运会到2022年举办冬奥会,北京成为名副其实的“双奥之城”。奥运会作为备受全球瞩目的国际盛事,能使中国与世界更好地融合,也使中国文化更能够通过这个窗口更多被世界理解和尊重。有幸参与“双奥”场馆的设计,可以说是我职业生涯的里程碑,给我留下了难忘的记忆。

02

文林峰

北京首次获得奥运会举办权时,您才30岁出头,当时您与著名建筑大师、普利兹克建筑奖获得者雅克·赫尔佐格和皮埃尔·德梅隆要联袂完成“鸟巢”设计工作,有没有感受到压力?您和团队是如何攻坚克难、圆满完成设计任务的?

李兴钢

北京申奥成功后,2002年12月,著名建筑大师赫尔佐格、德梅隆需要寻求一位熟悉中国文化且有国际视野的合作者共同完成北京2008年奥运会主场馆的竞赛设计,我有幸获得崔愷院士的举荐参与其中。面对这样一件全球瞩目的国际建筑设计盛事,我们的联合设计团队承受了巨大的压力,展开全面攻关。我在瑞士巴塞尔工作了两个多月,和大师们一起研讨设计思路、完成设计方案,从中国建筑师的角度提出想法,根据自己对中国文化的认识和理解,补充、完善、丰富设计方案,“鸟巢”最终脱颖而出,成为奥运会主场馆实施方案。在后来的“鸟巢”建造过程中,我们和国内外设计师、工程师密切合作,国内外团队无缝链接、高负荷运转,我作为工程设计主持人签发了近4 000张施工图纸,最终建成了兼具世界水准和中国文化意蕴的“鸟巢”。

“鸟巢”是一个高度复杂的空间构型,它的设计建造难度对当时的我们来说无异于“登顶珠峰”,并且最初的设计其实是超出当时世界的建造技术水平的,这种挑战前所未有。“鸟巢”是由很多个钢组件相互支撑形成的网格状复杂空间架构,常规的设计方法无法满足它的设计建造需求,所以我们主导研发了超大型复杂场馆数字化三维设计方法,其实就是在中国最早运用BIM技术,实现了复杂空间几何构型构件的参数化设计、空间坐标定位与高精准度建造。这种设计建造方法也延续到后来的很多建筑设计项目,包括北京冬奥会场馆的设计。

在使用数字化三维设计方法应对“鸟巢”独特空间构型的同时,还解决了与之密切相关的一系列关键技术问题,比如两种膜结构的设计和建造;通过重力排水和虹吸技术结合,实现了非常复杂的屋顶排水体系;消防系统、灯光系统也都是经过精密设计的复杂体系,可以满足安全及多场景使用需要;作为能容纳91 000人的我国最大体育场,“鸟巢”可以实现8分钟之内安全疏散。“鸟巢”团队通过科研攻关和工程落地解决了这些世界级的难题。

“鸟巢”完成了它的使命,助力举办了一届精彩的奥运盛会。对于我来说,跨过这座“珠峰”,感觉以后无论干什么复杂工程都可以从容应对。后来我的博士论文定题为《第一见证:鸟巢的设计理念、技术和时代决定性》。在近20年后,“鸟巢”也成为2022年北京冬奥会的开/闭幕式场馆,直到今天,我仍然认为它是必将被载入史册的世界上最好的当代体育场。

国家体育场“鸟巢”鸟瞰

与赫尔佐格&德梅隆事务所建筑师一起制作“鸟巢”竞赛方案模型

03

文林峰

李兴钢

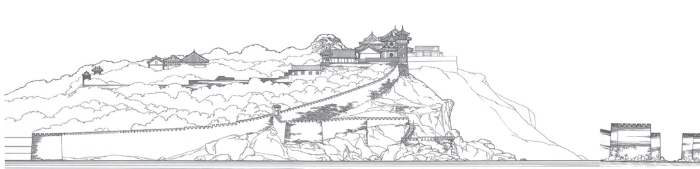

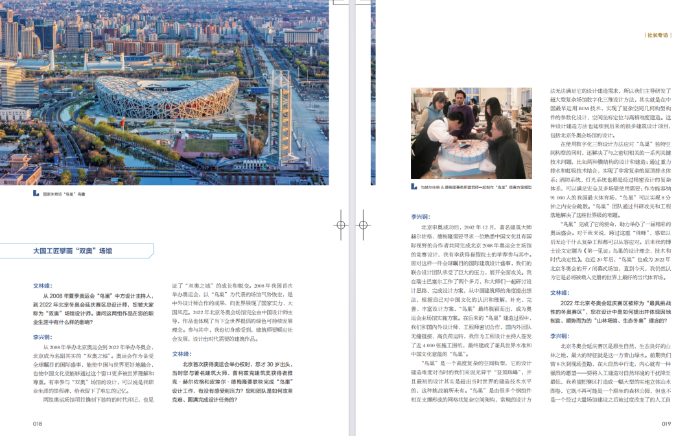

北京冬奥会延庆赛区是原生自然、生态良好的山林之地,最大的特征就是这一方青山绿水。前期我们曾8次到现场查勘,在大自然中行走,内心就有一种强烈的愿望要将人工建造对自然环境的干扰降至最低,我希望把赛区打造成一幅大型的实地立体山水图卷,它既不再可能是一个原生的森林公园,但也不是一个经过大量场馆建设之后被过度改变了的人工自然,而是一幅人工与自然交相辉映的山水画卷。

我们制定了“山林场馆、生态冬奥”的总体规划设计理念,充分利用优质的山水自然环境优势和丰富的人文历史传统资源,营造出人工与自然高度融合的冬奥会场馆和主题园区。充分借势自然,让人工建造与自然环境相得益彰,营造出“迎宾画廊、层台环翠、双村夕照、秋岭游龙、凌水穿山、丹壁幽谷、晴雪揽胜、海陀飞鸢”之“冬奥八景”,与历史上的“妫川八景”延续应和。一条贯穿整个景区的景观游览带将“冬奥八景”及几大场馆功能组团串联起来,形成“燕山贯玉带,海陀出游龙”的特色景观体系。

延庆冬奥村的整个“村落”借助层层坡顶、平台和半开放的庭院组团,对话周围山形水势。修缮保存的小庄户村遗址公园、“原住民”的西大庄科村与“新住民”的延庆冬奥村遥相呼应,代表着延庆山村的过去、现在和未来,传统与现代交相辉映于海陀山水之间,让来自世界各地的运动员和官员在此体验自然山水、历史遗迹和谐相处的美丽山村图景。在这个绿色生态可持续冬奥赛区,技术与艺术、人工与自然悄然对话。

自北向南俯瞰北京冬奥会延庆赛区

04

文林峰

李兴钢

的确如您所言,经由国际奥委会及国际体育单项组织审核认证,“雪飞燕”雪游龙”都已达到国际同类型场馆的领先水平。

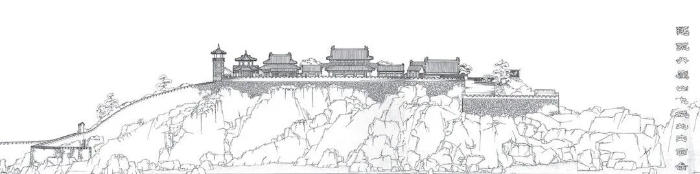

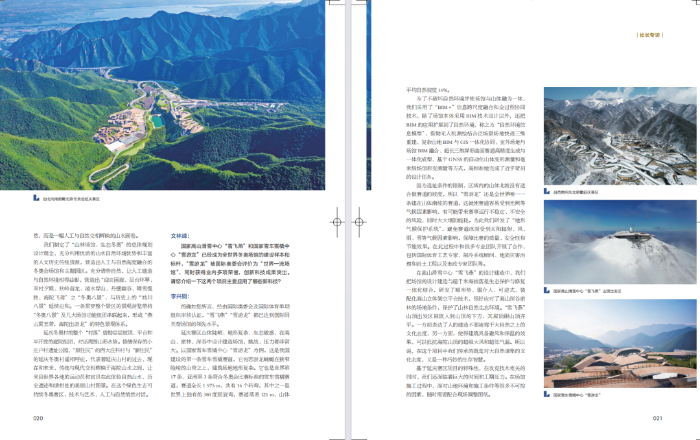

延庆赛区山体陡峭、地形复杂、生态敏感,在高山、密林、深谷中设计建造场馆,挑战、压力都非常大。以国家雪车雪橇中心“雪游龙”为例,这是我国建设的第一条雪车雪橇赛道,它宛若游龙蜿蜒在狭窄险峻的山脊之上,建筑场地地形复杂。它也是世界第17条、亚洲第3条符合冬奥会比赛标准的雪车雪橇赛道,赛道全长1 975 m,共有16个转弯,其中之一是世界上独有的380度回旋弯,赛道落差121 m,山体平均自然坡度16%。

在高山滑雪中心“雪飞燕”的设计建造中,我们把场馆的设计建造与超千米海拔落差生态保护与修复一体化结合,研发了顺形势、弱介入、可逆式、装配化高山立体架空平台技术,很好应对了高山深谷密林的场地条件,保护了山林自然生态环境。“雪飞燕”山顶出发区被嵌入到山顶的下方,其屋顶跟山顶齐平。一方面表达了人的建造不要凌驾于大自然之上的文化态度,另一方面,使得建筑具备避风和保温的效果,可以抵抗海陀山顶的超级大风和超低气温。所以说,在这个项目中我们传承的既是对大自然谦卑的文化态度,又是一种巧妙的生存智慧。

基于延庆赛区项目的特殊性,在攻克技术难关的同时,我们还面临着巨大的时间和工期压力。在场馆施工过程中,面对山地环境和施工条件等很多不可控的因素,随时需要配合现场调整图纸。

自西南向东北俯瞰延庆赛区

国家高山滑雪中心“雪飞燕”山顶出发区

国家雪车雪橇中心“雪游龙”

05

文林峰

李兴钢

由国家体育场内部向外看形成的“漏窗”取景

中国驻西班牙大使馆外遮阳窗构件

06

文林峰

李兴钢

还有一个我的代表性作品天津大学新校区综合体育馆也有类似的追求和表达:设计的处理让密集的聚落空间和运动的人群互相映射,表达了大学体育建筑特有的场所感、力量感和诗意校园生活,著名国际建筑评论家评价这个建筑“平静的外表和内部强烈的空间氛围如同硬币的两面”。该项目也获得了2018ArchDaily全球年度大奖和中国建筑学会十年建筑创作大奖。

绩溪博物馆

天津大学新校区综合体育馆

07

文林峰

李兴钢

住房和城乡建设部建筑杂志社社长文林峰(左)专访全国工程勘察设计大师、中国建筑设计研究院总建筑师李兴钢(右)

08

文林峰

李兴钢

微缩北京——大院胡同28号改造

仓阁——首钢工舍智选假日酒店

09

文林峰

李兴钢

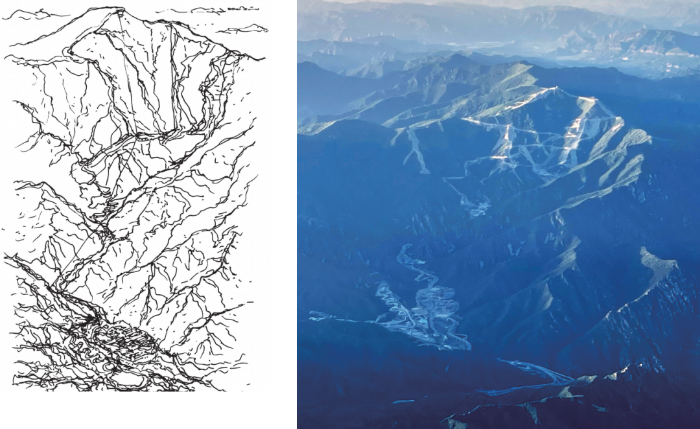

北京冬奥会延庆赛区设计草图及飞机上远眺延庆赛区

10

文林峰

当今,行业面临着全新的挑战和机遇。作为资深建筑师,您见证了行业发展的进程,请您畅想一下对建筑行业未来的发展展望。

李兴钢

李兴钢建筑工作室建筑模型展区一角

11

文林峰

李兴钢

结 语

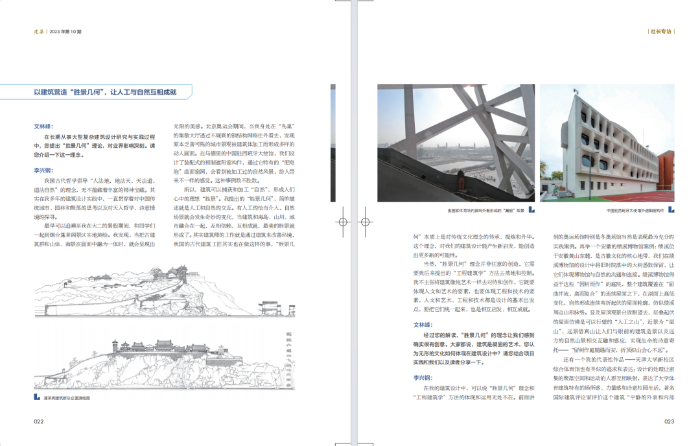

“诗意地栖居”,是哲学家振聋发聩的呼唤,也是我们每个人心中的向往。在建筑师李兴钢眼中,现代化进程中,这种传统或许正在逝去,这一代建筑师肩负着自己的使命和责任。为此,他以长久的心力和体力,不断思考,不断追问,不断实践。

李兴钢自认为是“没有地图的行者”。手上无地图,胸中有丘壑!李兴钢在追寻建筑理想的路途中,借鉴中国传统文化和生活哲学,以建筑为载体,探索人和自然的交互融合,以期营造一个现实中的空间“桃花源”。

原文见《建筑》第10期

文字整理:王玉洁

摄影:文 丽

项目图片提供:李兴钢建筑工作室