作者

朱介鸣

同济大学建筑与城市规划学院教授

前一期规划评论《空间管治质量造成社会集聚隔离:新的城市“马赛克”现象》讨论关于芝加哥社会学派对城市社会学的重要贡献。其奠基人之一Robert Park于 1925年出版的著作The City: Suggestions for Investigation of Human Behavior in the Urban Environment,首次提出城市是“马赛克”社会——由相互交接但不交往的社区组成(a mosaic of little worlds that touch but do not interpenetrate)。城市与乡村的差别在于前者的多元异质性和后者的一元同质性。此书被认为是与下列名著并列的西方城市研究经典文献。

书名 | 作者 |

The City in History: Its Origins, Its Transformations, and Its Prospects | Lewis Mumford |

The Image of the City | Kevin Lynch |

Cities of Tomorrow: An Intellectual History of Urban Planning and Design in the Twentieth Century | Peter Hall |

Garden Cities of To-morrow | Ebenezer Howard |

The Death and Life of Great American Cities | Jane Jacobs |

1 城市高密度、生活低质量

芝加哥学派重要人物路易斯·沃思(Louis Wirth)根据“大规模”“高密度”“异质性”这三个城市人口特征推演出城市生活方式的特点。芝加哥学派对城市高密度特质的评价颇为负面,认为城市人口高密度导致对城市有限资源的激烈竞争,大城市的“社会藏匿性”(social anonymity)和“非人格性”(impersonality)造成城市社会的混乱和不稳定。

城市人口高密度造成对有限空间资源的激烈竞争。沃思发现美国城市的高密度使城市中人的空间接触频繁且密切,但社会交往却更浮于表面,加剧个人冷漠和孤独。密集地区生活节奏快、空间要素复杂,高密度空间的近距离频繁接触容易引起摩擦,个人挫折感导致神经紧张,如此的社会关系很难实现和维系城市可持续发展。一些社会病态如犯罪、堕落和精神反常似乎与人口过度密集有关。

欧美社会在文化上抵制高密度,城市严格控制高密度发展(中心区办公楼为主的CBD除外)。郊区化、低密度的居住区成为美国的主流生活形式,欧洲的城市之间规模差距不大。乡村生活优美,穷人集聚城市。高密度低质量居住区往往等同于贫民窟。在意大利那不勒斯就存在类似广东城中村的高密度“西班牙区”(见图1),当地旅游局警告游客它是该市最危险的地区,犯罪率高,晚上千万不要前往。查看城市历史后发现此高密度低收入贫民窟在16世纪就已经存在了,不禁让人联想到广东高密度城中村是否也会作为低收入居住区存在很久呢?

图1 意大利那不勒斯“西班牙区”

紧凑城市(compact city)理念最早由美国社会活动家简∙雅格布斯(Jane Jacobs)提出,但是美国的两大规划学术杂志(Journal of the American Planning Association ; Journal of Planning Education and Research)很少发表有关紧凑城市的研究论文,多年来相关文章总量屈指可数。原因在于主流美国民众对高密度居住没有兴趣和需求,就没有规划和实施的机会,也没必要进行学术讨论,由此可见,美国自下而上的城市规划文化根深蒂固。

霍华德(Howard)“田园城市”理想根源于英国源远流长的浪漫乡村传统,他们追求田园生活的情趣。大多数英国人希望住在郊外有院子的独立住宅中,既能享受良好的自然环境,又能体现附带的社会地位。英国规划学术权威彼得· 霍尔(Peter Hall)曾特地撰写文章反对紧凑城市的模式,认为小街区造成小汽车频繁刹车和启动,加剧废气污染。笔者认为,这实属强词夺理,难道规划权威彼得· 霍尔不知道紧凑城市的重点是鼓励市民步行和利用公共交通?美国普鲁伊特—伊戈(Pruitt–Igoe)社区,建有33栋高密度高层公共住房,于1955年竣工,投入使用后不久即出现社区管理维护问题,低收入有色人种的集聚进一步加快居住环境的恶化,20世纪70年代中期,该社区被炸毁拆除。此历史事件强化了这个社会认知——因为收入差距和种族隔离,高密度必然导致低质量和种族社会隔绝。

2 城市高密度、生活低成本

20世纪80年代,加利福尼亚大学洛杉矶分校(UCLA)和南加州大学(USC)曾努力塑造将重点放在后现代城市、后福特城市分析的城市社会学洛杉矶学派,但最终因为缺少权威性学术积累而未能在学术界达成所谓学派的共识。

因为土地资源匮乏,中国城市化没有低密度发展的选项,但高密度对于生活的影响未必都是负面的,它确实有促进便利生活的正面效应。首先,城市发达的公交系统,利于步行和健康,上海中心城区居民可能已经居住于5-10分钟生活圈之中;其次,城市通勤距离相对缩短,服务设施选择多样;第三,高密度有利于各式各样的快递服务,对老龄社会友好,且生活方便、成本低。高密度城市都具备这些特质,人口规模大、密度高的城市基本多在亚洲,我们是否可发展基于高密度的城市社会学亚洲学派?同济大学建筑与城市规划学院的高密度人居环境重点实验室应该有机会发展城市同济学派。

实际上,正是因为城市集聚降低生产、生活的交易成本,从而使城市生产效率提高,城市经济创造了远比乡村农业经济丰富的资源。城市化提高人均GDP,正说明城市和乡村人均资源创造的差异。美国人类学家克利福德·格尔茨(Clifford Geertz)对印度尼西亚巴厘岛的农业经济考察研究后发现,亚洲农业特质——精耕细作能够提高亩均产量,但依然出现人均产量下降的结果(因为农业产量上升速度比不上人口增长的速度),从而得出著名的、如今广泛运用的内卷理论(involution)。与中国相比,巴厘岛的农业更加精耕细作,他们用剪刀收割水稻,第一轮剪稻穗,第二轮剪稻秆,将稻秆加工成艺术品,让浪费降至最低,唯独时间和人力资源价值在其中不甚重要。费孝通先生在20世纪30年代所著的《江村经济》也差不多得出内卷的结论,只是最后缺少理论提炼而未导出此概念。

所以,对有限资源的激烈竞争更容易发生在乡村,而不是在城市。从占有经济资源的角度来看,乡村的人口密度远远高于城市的人口密度。中国的发展进步还是冀望城市化创造大量非农就业机会,析出乡村人口,使乡村人均耕地指标大幅度上升,提高农业劳动力的人均产量。通过提高城市人口密度降低乡村人口密度,从而实现真正的乡村振兴,城乡融合。

3 城市高密度必须高质量

如何发展高密度紧凑城市是城市规划面临的重大挑战。高密度体现在容积率和建筑密度两个指标上,通常的做法是提高容积率的规划指标以提高城市建设用地利用效率。

美国政治经济学家、2009年经济学诺贝尔奖获得者埃莉诺·奥斯特罗姆(Elinor Ostrom)毕生致力于研究社区资源自治管理的机制(所谓不依赖市场机制,也不依赖政府管理),她认为人口规模大、异质性强的社区不易自治管理,广东城中村的自发无序发展充分证明这个结论。

国土空间规划要求优先考虑足够的农业用地和生态用地势必构成对建设用地数量的强有力控制。严格控制建设用地指标政策下的市场供需关系所决定的地价会自然推动高效率地利用城乡建设用地,同时,规划开发控制和空间管治措施也是关键所在。

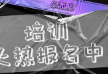

首先来谈乡村建设用地高密度开发的空间模式。乡村实行宅基地制度,农户直接占有居住用地,名义上是集体所有制,实际是“准私人所有制”。乡村建设用地是城镇建设用地的2.1倍,而乡村人口只是城镇人口的68%(2018年第三次全国国土调查主要数据成果)。人多地少的乡村通过提高建筑密度提高乡村建设用地利用效率(见图2,村庄建筑密度51.6%,平均层数1.5层,容积率0.8)。

尽管如此,乡村建设用地的利用效率还是远远低于城市建设用地(乡村人均建设用地是城镇人均建设用地的3倍),且因为不符合安全规范和通风日照的健康要求,乡村空间环境质量低下。高质量、高土地利用效率和基于宅基地制度的乡村住房建设是城乡规划的研究重点,其目标是能够达到将细碎化宅基地整合成一定规模的地块共同开发住房(不致建筑密度过高),同时尊重农户的宅基地产权,在农民退出村庄时还能够在市场上交易宅基地。

图2 广州某村庄(1987)

接下来说一说城市高密度建设用地的空间管治。高层高容积率居住小区的开发符合提高建设用地利用效率的原则(见图3),但是,建成环境空间质量对于空间管治的要求与密度成正比,密度越高,对空间管治的要求越高。高密度环境容易引发业主的“搭便车”行为,侵占公共空间、拖欠物业管理费,管理费用不充足易导致管理水平下降,激起更多业主不交费,从而使物业管理质量进一步下降,小区空间逐渐成为“公地”,环境日益恶化。

高密度城市空间容易出现“公地”产权状况,恶性循环导致空间质量快速下降,最后蜕变成低收入居民集聚区。所以,高密度街区常出现低收入阶层集聚现象。微更新是应对这种状况的阶段性手段,重要的是要建立有效的空间管治制度、激发良性的“集体行动”(collective action),阻止高密度小区走入低质量衰败的陷阱。

图3 高层高密度住宅小区

参考文献

Geertz, C. (1963) Agricultural Involution: The Processes of Ecological Change in Indonesia, Berkeley: University of California Press

Ostrom E (1990) Governing the Commons: the Evolution of Institutions for Collective Action. Cambridge: Cambridge University Press.

Park, R. E. and Burgess, E. W. (1925) The City: Suggestions for Investigation of Human Behavior in the Urban Environment, Chicago: The University of Chicago Press