摘要:基于多年污水处理厂运行经验,总结出半地下式污水处理厂在设计阶段可优化的建议。对设计初期可能未考虑到的细节问题提出针对性的建议及完善设计方案的新思路:生物池放空系统部分连通,建议设计成全部连通,便于后续工艺的调控;外回流渠道上计量槽的设置,建议考虑渠道的底部标高与生物池实际水位的关系来选择合适的计量方式;平流式二沉池放空系统的改造可以实现便捷高效地抽空二沉池,提高放空检修的效率;多条生产线配水均匀的可控性可以提高检修或清疏期间的能力保障性;渣砂外运系统的自动化可减轻人工参与度;考虑曝气管道的优化封闭、工艺仪表设置的拆卸便利性等。可为同类型污水处理厂在设计前期提供借鉴,从而更好地与后续生产运行衔接。

肖丽萍,本科,中级环境工程师,生产技术部副部长,研究方向为城镇污水处理运行,曾获广东省市政行业协会科学技术一等奖、深圳市技术能手、深圳市首届排水杯排水行业职业技能竞赛污水处理工二等奖、深圳市技能菁英等荣誉。

近年来,国内投资建设了大批污水处理厂,在建设型式上,绝大部分采用地上式,但随着城市化水平和居民对生活环境要求的不断提高,城市土地资源也愈发紧缺,半地下式或全地下式污水处理厂将成为城市市政建设的趋势。笔者通过对深圳市第一座半地下式污水处理厂的建设调试运行经验总结,梳理了污水处理厂在运行阶段可能会遇到的由于设计考虑欠缺而导致运行不便的问题,提出可供同类型污水处理厂在前期设计阶段细节优化的建议,便于该类型污水处理厂后期的正常运行。

中大型规模污水处理厂均有多组独立运行的生物处理系统,如初期调试运行或者是放空检修后恢复生产,则需要从其余正常生产的处理系统中泵送活性污泥,若无连通的放空系统,这一工作则较难实施,需要临时安装管道和水泵进行泵送,不但耗时、费人工且效率较低。为此建议:考虑将各组生产线的放空管道系统全部连通,便于后续工艺的调控,且可极大地提高单一处理系统异常时从其余正常处理系统连通泵送正常活性污泥的效率和应急处置能力。

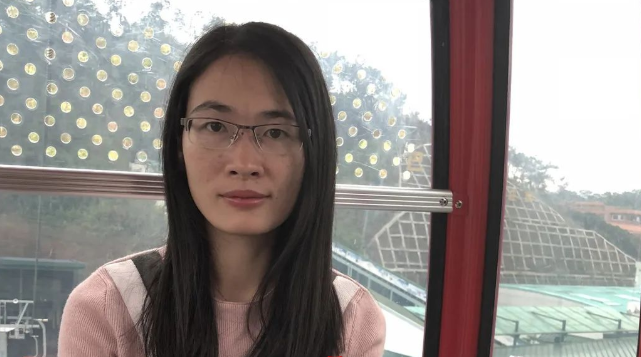

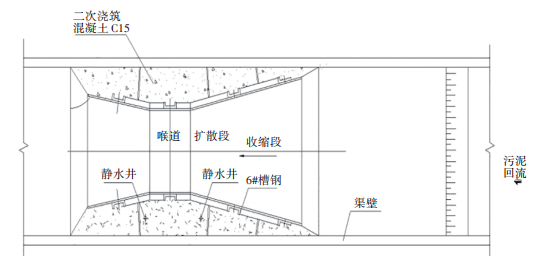

如某水质净化厂针对四组生物池放空系统中其中两组无连通,结合现场实际情况,在现有放空系统的基础上,增设一根DN450、长度80m管道和配套电动蝶阀和伸缩器,实现不连通的两组生物池放空系统的连通,进而实现四条线生物池放空系统的连通(见图1)。

图1 生物池放空系统部分连通

方案产生的效益:增设的两组生物池连通功能,彻底实现四条处理系统之间可以互相泵泥倒泥的功能。在调度某一组生物池污泥浓度时,灵活调控的空间增大,可以实现往任意一组生物池泵泥或者抽泥。由于增设了该连通管,为后续放空检修生物池维护设备,提供了可能性和便捷性。

部分生物池的外回流渠道设置在池内(渠道回流方式),这种设计是考虑充分利用现有池子空间。建议设计时考虑外回流渠道的底部标高与生物池实际水位的关系,若选择巴氏计量槽方式计量,应保证渠道底部的标高高于实际水位使渠道不会积水,才能利用超声波准确地计量外回流量的大小,用来指导工艺的调控。

如某水质净化厂巴氏计量槽位于生物池外回流渠上,原巴氏计量槽由于标高设计问题,造成所有外回流泵停泵后,槽内仍有近50cm积水。该巴氏计量槽(见图2)开一台外回流泵的流量和关泵后的流量基本相同,明渠流量计无法正常测量。明渠流量计主要通过液位差来测量,由于在未开泵的情况下,巴氏槽已有近50cm水深,因此往后每多开一台泵,液位上涨不明显,明渠流量计测量出的数据也差别不大。造成计量不准确的原因是外回流渠整体安装位置过低,原巴氏槽安装位置过低,导致未开外回流泵时槽底部积水严重影响实际测量。为解决该问题,通过将巴氏计量槽底部抬高60cm,使停泵后巴氏计量槽内的积水可以流干,再对明渠流量计进行调零等参数测试。改造后解决了渠道底部积水对计量的影响。

图2 巴氏计量槽

由于标高和占地等多种原因,不便于设置二沉池的放空系统,仅库备几台抽水泵,后续不便于维修抽空,且需要2~3人人工拎泵通过二沉池栏杆放泵下去,无法抽空到最低点。故建议在不便于设置二沉池放空系统的情况下,设计可考虑在每组二沉池上方(二沉池最低处集泥坑上方)开设能上下泵的孔加盖板,辅助配套可移动的行吊+电动葫芦+水泵+电控箱,可以实现便捷高效地抽空二沉池,提高放空检修的效率。

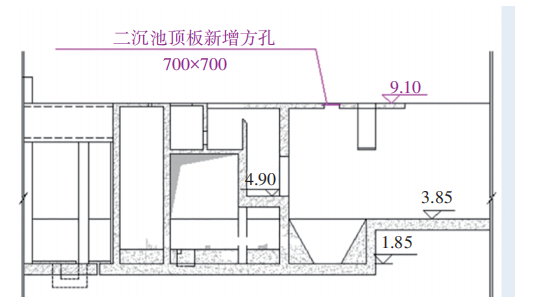

如针对半地下式污水处理厂矩形二沉池,无法设置放空系统,需要人工放泵但无法放至池子最低处,结合现场实际情况,复核确认不影响结构的情况下在每组二沉池的集泥坑正上方(二沉池的最低处)开孔,用来放置潜水泵,见图3。

图3 单组二沉池剖面图

在每组集泥坑的正上方开700mm×700mm的方孔,并增设盖板,确保安全。开孔放泵的位置处于二沉池集泥槽的最低处,解决了无法彻底抽空的问题;移动式的抽水装置,多组二沉池可以一起使用,需要抽空的二沉池将装置移动到该位置即可,利用率极高;移动式抽水装置一体化(移动桁车+手动葫芦+潜水泵+配套管材),减轻了人工下泵和拎泵的工作强度,可大大节省人力和时间,为半地下式二沉池放空系统提供了新思路。

来源:中国给水排水