信息时代的到来正在消解建筑师的单边解释权,大众传播方式对建筑学提出了更加开放的新要求。填补互联网释放出来的巨大空间,建筑创作必须汇聚更大的能量。

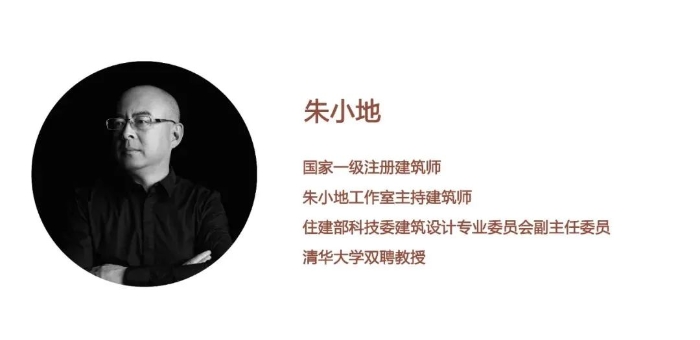

朱小地致力于将当代艺术的创作理念和方法引入建筑设计,坚持用思想的批判性挑战已有的认知框架,理性思维的能力保证思考的深度,空间转译的方法给予建筑以生命。他认为东西方对话与融合已经成为最具当代性的议题,对于传统文化的学习与研究可以更加准确地把握未来的方向。他相信建筑有能力重构人与自然、人与历史的关系,从而实现中国建筑的现代发展。

在设计中,朱小地力图摒弃一切先入为主的经验,将每一次创作视为一条崭新道路的探索,以谦逊的态度和敏锐的感知回应每个项目“此时此地”的具体需求。同时,借由场地将视野扩展到相关的时空,从中寻找最有价值的隐喻对象。

本文为朱小地《东西方文化冲突中的当代设计》演讲实录:

东西方文化冲突中的当代设计

朱小地

01

设计、艺术的当代性

2015-2017年之间,我在敦煌设计了两个项目:《又见敦煌》剧场和敦煌游客集散中心。敦煌的自然景象在西北地区很常见,但却能带给我完全不同的心理感受,因为这里是丝绸之路。我们的先人从这里出发到达西域,而西域各国也通过丝绸之路,将宗教文化以及各种物产带到中原。以两千年的历史环境、人文遗迹为背景,在苍凉的自然景象中,可以感受到敦煌的震撼和悲怆。这就是来到敦煌后,内心产生的情绪变化。每次带着不同的目的而来,但感受都是相同的。甚至在计划来敦煌时,就已经感受到这种情绪变化。

敦煌最有价值的一部分是壁画,敦煌壁画有着丰富的色彩,在这些色彩中,以蓝色和绿色为主色调,后来也有青金石青、孔雀石绿等替代颜料渲染出的颜色,给我留下了深刻的印象。

敦煌的自然景象

敦煌壁画

在从事设计、艺术等创作工作的过程中,经常讨论当代性。我认为,不被全球共享是不具备当代性的。目前东西方文化的对话、冲突与融合是最具当代性的艺术话题,建筑、室内设计,一切与艺术相关的方面都包含在内。谈起东西方文化的对话、冲突、融合,往往是站在国人的角度去看待所谓的西方文明的现代主义全球化,每个地方、每个地域不断被动地吸收现代主义在世界各地的实践经验,感受其中的变化。这不应当是我们的态度,文明是平等的,在东西方文化对话的背景下,如何对待世界未来的发展,要给出一个我们中国的答案。

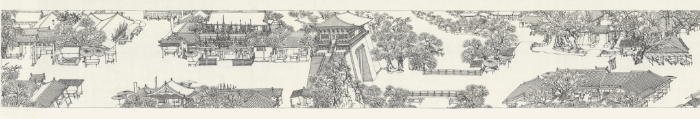

法原博物馆

02

传统文化的价值和实验

我有一家法原博物馆,有几百件藏品,是我多年针对中国传统建筑的收藏成果。通过这些藏品可以感受到,过去工匠全身心投入工作的场景,每一个地方、每一个线角都是直接用刀刻,一丝不苟,完全不是重复概念。有一个柏木梁,由青铜器的夔龙纹做装饰,花式非常独特,迄今为止我没有找到与其有关的历史记录。回过头来看中国几千年传统建筑的发展,古代的工匠研究建筑的形式、符号,通过多少代的不断努力,已经把传统文化中能够表达、物化的部分做到了极致,成为建筑文化的巅峰和典范。在开放的当今世界,不能简单地将历史成果拿来使用,重复历史不可能形成东西方文化真正平等的交流。

法原博物馆藏品

我在北京曾经做过传统建筑的实验项目,叫做秀酒吧。在高层建筑林立的环境中,设计了一家宋式建筑的酒吧,总建筑面积1350平方米。如何在高层的建筑柱石上,真正将酒吧的业态呈现出来?我借助中国宋代传统建筑的屋顶解决了这个问题,将屋顶出檐的尺度降下来,就可以在酒吧里享受安然的氛围。全部建筑从十字攒尖顶开始,这里是等待区。中间有歇山顶的大房子是酒吧的主吧,上面有卷棚的效果。前面的抱厦是厨房,向南是葡萄酒酒吧。再向左有两个对称的建筑,上面是烈性酒酒吧,下面是行政酒廊,对面是一个舞台。

秀酒吧

一个小型中式屋顶如何与周围现代高层大建筑产生关系?中国传统建筑中最主要的办法是轴线,这条轴线不是西方的开放轴线,而是实轴,互相之间有前后对仗的关系。把小建筑和屋顶与高层建筑在空间上建立对仗的关系,就让大建筑和小建筑产生了联系。屋顶部分符合宋式建筑比例之后,再进行优化,譬如屋顶的堰口,是钢结构直线型,没有起翘,不需要简单模仿传统建筑的形制。

舞台和西塔楼的轴线是对仗的,主吧和两边悬山屋顶构成对称关系,和后面的东塔楼也形成了对位关系。西边的院落使用中国园林中特别强调的借景,通过空间经营将周边众多建筑引入院落的环境中。傍晚,借助超高层建筑的灯光,将酒吧的环境营造得更加温馨。从东边的院落进入室内,可以通过玻璃顶看到三栋塔楼的关系。

一些中国传统建筑中构建的界面相当庞大,室内无法处理,所以按照比例进行大跨度的缩减,采用钢结构,再用木板包裹起来。木板没有完全密封,留有一些缝隙。随着北方气候湿度的变化,木板之间可以有微弱的变形,木板不会开裂。室内的结构体与玻璃顶引入的光线结合,本身就具有装饰性,希望后面的室内设计使用这个结构,但不是简单的重复,使不同的空间有不同的效果。

秀酒吧

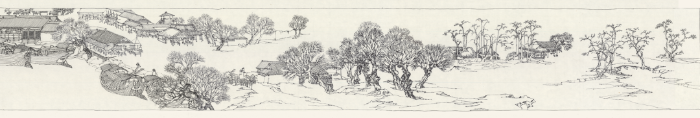

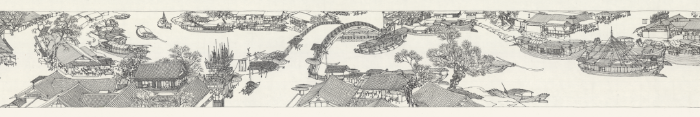

建筑师是一个职业,不是专业文化学者,没有充足的时间实地考察、研究文献,但要有自己的办法。作为建筑师,我非常喜欢做些实际的事。前几年我临摹了《清明上河图》,深深感觉到,中国传统城市的高楼林立与乡村形成了类似对立的关系。《清明上河图》原画有五米多长,展现了从乡村、到城关、再到城市三个阶段的情景,其中最精彩的部分并不是最繁华的东京汴梁,而是从乡村到城市之间的过渡部分。

从中可以看出,中国人最早是将乡村自然环境和人们的生活连接在一起的,不像现在这样简单追求人类能力,追求享受。这就是古画带来的启迪,引领我们去理解古代的人、古代的思想,了解古人和自然的关系。天人合一的概念就是古人对天地、自然、山川的情感,这是中国文明所独有的,其他文明中没有类似情怀的表达。中国的空间营造、室内设计都有一个重要的追求目标,那就是意境,希望空间、形式能够引人入胜,这些都可以从古代的绘画与诗词中得到一些启示。

临摹《清明上河图》

当代性有两个特征,一个是理性的思维过程,建筑师、设计师不能简单依靠灵感、火花去创作,一定要有准确的理论框架支撑设计,不断排除各方面的诱惑,寻找真正的自我。第二个特征是表达的语言方式。建筑师不可以简单地使用形式化的表达,传统的东西无论多么美好也不能简单地拿来用于现在的设计,那些文明的成果已经是具像的表达。只能通过隐喻的办法,用抽象的概念进行表达。设计并不是创新,而是一个发现的过程,通过不断的试错,寻找到准确的观念对象,每一个设计方案都可能有试错的风险。

对于当代艺术设计的理解并不能彻底解决设计问题,设计一旦成为理论方法,就会降级到技法层面、方法论层面。无论使用什么路径或方法,最终目的就是通过理性思维和不断试错的过程,达到创作的终点。对自然、历史的尊重,就是中国传统文化的价值所在。引用庄子在《知北游》中的一句话:天地有大美而不言,四时有明法而不议,万物有成理而不说。不言、不议、不说,不是不想说,而是说不清。这就是中国文化中的意境,是最有价值的部分。

03

隐喻的设计表达

《又见敦煌》剧场

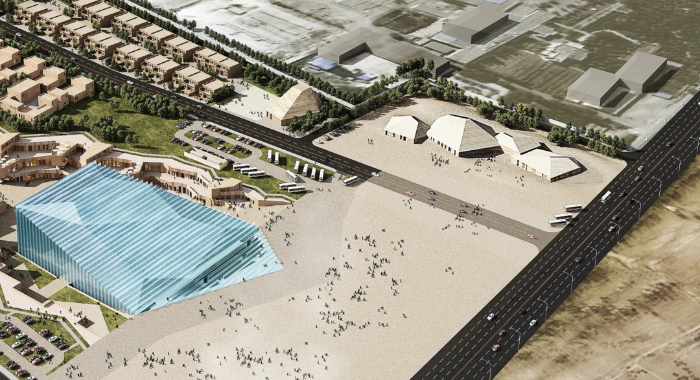

《又见敦煌》剧场坐落在敦煌市区通向莫高窟那条路的转角处,那里有三座建筑,莫高窟数字研究院、敦煌剧场和敦煌游客集散中心。2015年我来到这里,要在一年内建成一座剧场。当时这个地块还没有进入城市建设用地,正在修路,路旁有一个硕大的取土坑,最深处达十几米。敦煌是沙漠中的绿洲,水的意象和水、沙漠的关系更多的是隐喻。隐喻是用替代物来表达那些无法用语言表达的内心思想,天地有大美而不能用语言表达,只能用替代物去表达。基于水和沙漠、戈壁的关系,剧场坐落在取土坑中,从地面开始起步,逐渐向上斜去,屋顶借鉴敦煌壁画中蓝色和绿色的关系,全部采用蓝色马赛克,上面由130层绿色的玻璃层层叠加上去,剧场隐匿在一片蓝色和绿色荡漾的关系当中。

《又见敦煌》剧场

2015年的敦煌还很荒凉,剧场的建造过程非常艰苦,有一些建筑材料,比如剧场排烟洞口的百叶窗,要做成不同的蓝色,和建筑墙体保持一致,但这种百叶窗要到一千公里外的兰州才能加工。面对这么多困难,居然不到一年的时间建成了剧场,简直不可想象。建筑前面是一个进深200米、宽600米的空旷场地,用混凝土覆盖,没有一颗草。我希望这座建筑不是简单的、常规的,而是能够转移到和天地去对话,和时空形成一个整体。

《又见敦煌》剧场

剧场从落成到现在是第六个年头了,经过严酷的自然气候侵蚀,蓝色马赛克褪色严重,蓝色被其他不同的颜色来丰富变化。由于施工原因马赛克也有脱落,刷了蓝色塑胶漆来填补,想要维持好一个建筑非常不容易。作为建筑师,我坚决反对在这里做舒适性设施,希望人们来到这里能够感受到建筑原本的氛围。建筑师确实需要考虑人性化设计,但这是敦煌的真实状况,如果要求舒适度,为什么要到敦煌来?莫高窟参观也要做一个舒适的室内观展路线吗?我坚持不做遮阳部分。

《又见敦煌》剧场

《又见敦煌》剧场的左边,是游客集散中心,面积是3800平方米。沙漠有诱人的明暗面是因为有不同的方向,所以我们做了四个五边形的屋顶,每个屋顶都有采光窗,由于光线明暗的变化,不同的角度都能找到隐喻。为了将沙漠中深远的洞窟以及光线明暗的变化借鉴到室内,我们沿着周边做了一个很厚的功能平面,中间是主入口,做了一个概念性雨罩,雨罩向后退,形成一个很深的窗洞的效果。周围的墙体内隐藏着办公、卫生间等功能性房间,光线从采光窗洒下来,从不同角度可以看到建筑明暗的变化,隐喻沙漠之间的关系。

敦煌游客集散中心俯瞰

敦煌游客集散中心

-THANKS FOR READING

-免责声明:图片影像版权归原作者所有。如有侵犯您的权益请及时联系,我们将第一时间删除。

相关

阅读

▲ 朱小地为唐山打造人气「城市魔方」| CBC大师邀请赛

▲ 朱小地:目之所及,身之所往丨岭南国际建筑师公社

▲ 造栋「窗」穿越时空,凯州新城规划展览馆 | 朱小地新作

来源:CBC建筑中心